冠動脈疾患

(狭心症・心筋梗塞)について

狭心症や心筋梗塞は、冠動脈疾患と呼ばれる現代社会でよく見られる生活習慣病の一つです。特に急性心筋梗塞は日本人の三大死因にも数えられ、その予防と早期発見が重要です。

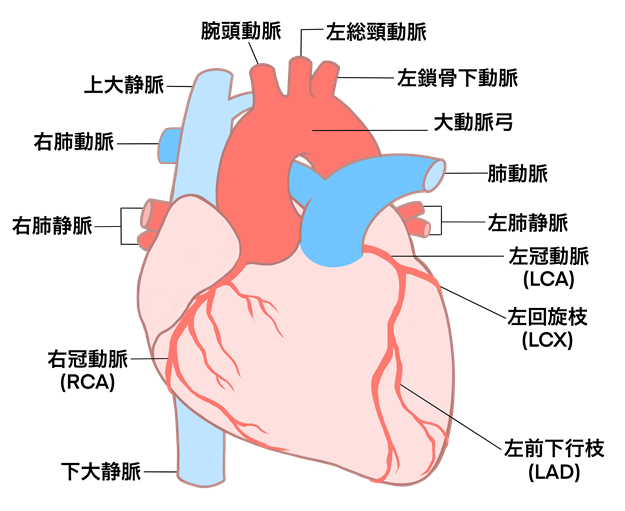

心臓と冠動脈の役割

心臓は全身に血液を送り出すポンプのような役割を果たしています。その活動を維持するために、心臓自身も酸素や栄養を必要とし、冠動脈を通じてこれらが供給されます。冠動脈の血流が低下すると、狭心症や心筋梗塞といった疾患が発生します。

心臓は全身に血液を送り出すポンプのような役割を果たしています。その活動を維持するために、心臓自身も酸素や栄養を必要とし、冠動脈を通じてこれらが供給されます。冠動脈の血流が低下すると、狭心症や心筋梗塞といった疾患が発生します。

狭心症と心筋梗塞の違い

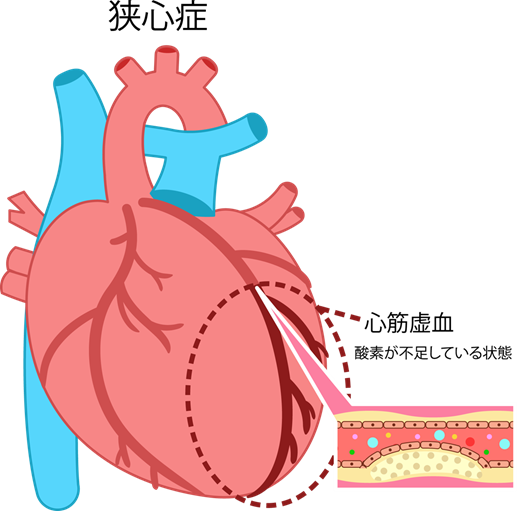

狭心症

狭心症は冠動脈が狭くなることで一時的に血流が不足し、胸部の締め付けや圧迫感を引き起こします。症状は身体活動時に現れ、通常は安静により改善します。ただし、症状が頻繁に出るようになったり、軽い動作でも発症する場合は「不安定狭心症」に進行している可能性があり注意が必要です。狭心症には以下のタイプがあります。

狭心症は冠動脈が狭くなることで一時的に血流が不足し、胸部の締め付けや圧迫感を引き起こします。症状は身体活動時に現れ、通常は安静により改善します。ただし、症状が頻繁に出るようになったり、軽い動作でも発症する場合は「不安定狭心症」に進行している可能性があり注意が必要です。狭心症には以下のタイプがあります。

狭心症の種類

- 安定狭心症:運動やストレス時に症状が現れる。

- 不安定狭心症:症状が悪化し、安静時にも発作が起こる場合がある。

- 異型狭心症:冠動脈の痙攣により夜間や安静時に発作が起きる。

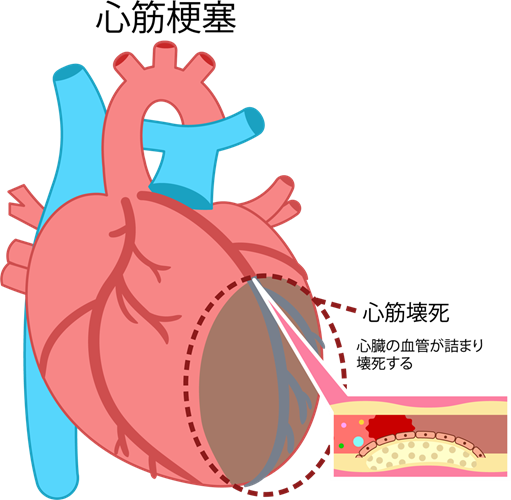

心筋梗塞

心筋梗塞は、冠動脈が完全に閉塞することで心筋が壊死し、生命に直接関わる重篤な状態です。症状は狭心症に類似していますが、より強い痛みが1時間以上持続することが特徴です。発症パターンには、狭心症からの進行型と、前触れのない突発型があります。

心筋梗塞は、冠動脈が完全に閉塞することで心筋が壊死し、生命に直接関わる重篤な状態です。症状は狭心症に類似していますが、より強い痛みが1時間以上持続することが特徴です。発症パターンには、狭心症からの進行型と、前触れのない突発型があります。

適切な治療には迅速な対応が不可欠です。特に「ST上昇型急性心筋梗塞」と呼ばれる重症例では、発症から治療開始までの時間が予後を大きく左右します。医療機関到着から血流再開までの時間(door to balloon time)を90分以内にすることが推奨されています。

狭心症から心筋梗塞に

なることはある?

以前は、心筋梗塞は狭心症の悪化によって引き起こされると考えられていましたが、現在ではそれが必ずしも正しくないことがわかってきました。心筋梗塞患者の約半数は、それまで狭心症の症状がない方々です。

従来の理解では、冠動脈の内腔が50%以上狭窄すると労作時の症状(安定狭心症)が出現すると考えられていました。しかし、実際の心筋梗塞では、それほど狭窄が進行していない血管でも、突然プラーク(脂質のコブ)が破裂して血栓が形成され、急激な閉塞を起こすことがあります。

そのため、自覚症状の有無に関わらず、定期的な検査と予防的な管理が重要です。当院では、リスク要因をお持ちの患者様に対して、適切なスクリーニングと予防的治療を行っています。

狭心症・心筋梗塞の症状

胸痛

最も一般的な症状は、左前胸部からみぞおちあるいは左肩にかけての締め付けられるような痛みです。特に以下の場面で起こりやすくなります。

最も一般的な症状は、左前胸部からみぞおちあるいは左肩にかけての締め付けられるような痛みです。特に以下の場面で起こりやすくなります。

- 階段の昇降時

- 運動時

- 入浴時

など

通常、休息により症状は軽減しますが、改善しない場合や増悪する場合は心筋梗塞の可能性があり、要注意です。

特殊な症状パターン

無症状の場合

特に高齢者や糖尿病患者様に多く、副血行路の発達により症状が顕在化しないことがあります。

非典型的症状

腹痛や肩痛として現れることがあります。

狭心症の種類

失神、ショック状態、呼吸停止などの生命に関わる症状を呈することがあります。

狭心症・心筋梗塞の原因や

リスク因子

主な原因は冠動脈の動脈硬化による狭窄や閉塞です。動脈硬化は加齢とともに進行しますが、以下の要因により促進されます。

- 糖尿病

- 脂質異常症

- 高血圧

- 腎臓病

- 喫煙習慣

- 不適切な生活習慣

- 肥満

- 遺伝的要因

など

発症メカニズムには、徐々に進行する狭窄型と、急性の血栓形成による閉塞型があります。

狭心症・心筋梗塞の検査

狭心症や心筋梗塞の疑いがある場合、いくつかの検査が可能です。

心電図検査

心臓の脈拍の電気信号を記録し、狭心症や心筋梗塞の兆候を確認します。発作の有無や心臓の不整脈、過去の心筋梗塞の有無が分かります。ただし、心電図はすべての症例をカバーできるわけではなく、異常がない場合もあります。

負荷心電図

普段胸痛がない場合でも、運動で心臓に負担をかけることにより、異常を発見することができます。階段昇降や自転車をこいで心電図を取ることで、運動時の異常を診断します。

24時間ホルター心電図

胸痛が不定期に起こる場合、24時間心電図を使って発作中の心電図変化を分析できます。入院せずに自宅で検査ができるため、患者様には負担が少なく、夜間の発作も確認可能です。

胸部レントゲン検査

心臓以外の原因で胸痛が生じている場合、レントゲンで肺や肋骨の状態を確認できます。また、心臓の大きさや血液のうっ滞状態もチェックでき、心臓の衰弱度を把握する手助けになります。

血液検査

急性心筋梗塞の場合、血液検査で白血球や酵素の数値が上昇します。これにより発症時期の判断を助けるほか、動脈硬化の進行具合を示唆する疾患(糖尿病、高脂血症、腎臓病)も同時に確認できます。

心臓カテーテル検査

(冠動脈造影)

最も重要な検査として位置づけられています。手首または大腿部の動脈から細いカテーテルを挿入して、冠動脈の状態を詳細に観察します。所要時間は約15分で、特に手首からの検査は身体的負担が少なく、高齢の患者様でも安全に実施できます。

心機能の低下により呼吸困難が生じることがあります。症状が進行すると、顔色不良を伴う重篤な呼吸困難に発展する可能性があります。

心機能の低下により呼吸困難が生じることがあります。症状が進行すると、顔色不良を伴う重篤な呼吸困難に発展する可能性があります。